建設業界において、同時並行で複数の現場を抱えるケースは決して珍しくありません。

特に中小規模の施工会社であっても、工期が重なるプロジェクトが発生することは多く、現場ごとに人員や資材を振り分け、予定通りに進行しているかを常に把握しておく必要があります。

かといって、一つひとつの現場管理を単独でExcelや紙ベースで行っていると、最新情報の共有や変更への素早い対応が難しくなり、工期遅延やコスト増のリスクを抱えがちです。

そこで注目を集めているのが、「多現場対応」を前提とした施工管理アプリやクラウド型の工程管理システムです。

本記事では、複数現場を効率よく回すためのポイントと、Excel中心の管理が抱える限界、さらにそれらを解決するクラウドツールのメリットや導入手順について、詳しく解説していきます。

「Excel管理でも事足りる」と思っている方や、現場が増えてきて管理が煩雑になってきたという方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

1. 複数現場の工程管理が抱える課題とは

まずは、複数現場を同時並行で管理する際、現場監督や施工管理担当者がどのような課題を抱えやすいのかを整理しましょう。

主な課題としては以下のようなものが挙げられます。

1-1. 進捗状況をリアルタイムで把握しづらい

複数現場を抱える場合、各現場の進捗を正確に、かつ最新の情報で把握する必要があります。しかし、Excelや紙ベースで工程表を管理していると、どうしても更新のタイムラグが発生したり、担当者による記入漏れ・記入ミスが起きやすくなります。特に現場が離れているほど、必要な情報が手元に届くまで時間がかかり、実情との乖離が大きくなる恐れがあります。

1-2. 情報共有のスピードが遅い

Excelや紙で管理している場合、更新したファイルをメールで送ったり、PDF化して共有することが多いでしょう。しかし、メールを受信した側が古いファイルを参照したり、最新版を探す手間が生じるなど、「どのファイルが最新か分からない」という混乱が起こりがちです。さらに、一つのプロジェクトチームに社内スタッフや外部業者、職人などさまざまな人が関わるため、より情報伝達に時間がかかります。

1-3. 急な変更やトラブルに対応しにくい

現場の工程は常に変動しやすく、天候不良や資材不足、職人の急な欠員などにより、予定を変更せざるを得ない状況が頻繁に発生します。複数の現場が走っている状態で、一つの現場の予定を変更すると、他の現場の人員配置や資機材の調達計画にも影響を及ぼす可能性があります。Excel管理では、これらの変更を反映するたびに各所への連絡・修正が必要となり、リアルタイムで全員に共有するのが難しくなります。

1-4. 工期遅延やコスト超過のリスクが増大

進捗状況や変更点の共有が遅れると、すぐに現場で対処できず工期がずれこんだり、追加コストが発生するリスクが高まります。また、「どの現場のどの部分で遅延が発生しているか」の原因追及が難しく、対策が後手に回ることもあるでしょう。中小施工会社の場合、人的リソースに余裕がなく、一度の遅延が複数現場に大きく波及してしまう場合もあります。

1-5. データの一元管理ができない

Excelが複数ファイルに分かれていたり、バージョンごとにファイル名を変えて管理していると、データが散逸してしまいがちです。また、写真や図面、チャット履歴など、工程以外に関わる情報も数多く存在します。これらを一元的に管理できないと、情報を紐づけて確認するのが難しくなり、現場のトラブル対応や進捗確認に余計な時間がかかるでしょう。

以上のように、複数現場でのExcel管理には多くの課題が潜んでいます。特に今後、受注量が増えて複数現場を抱える機会が増えるほど、管理の難易度は指数的に上昇します。これらを解消するためにも、より効率的な工程管理の仕組みづくりが求められます。

2. なぜ多くの現場がExcelに頼り続けるのか

Excelによる現場管理はデメリットも多い一方で、未だに多くの施工会社が利用し続けています。その背景には、以下のような理由が考えられます。

2-1. 既存の慣習として根付いている

建設業界は長らく紙やExcelでの管理が中心で、社内にノウハウが溜まっているケースが多いです。新しいシステムを入れるには、学習コストや導入コストがかかるため、現場から「今のやり方で十分」「変化を嫌う」声が上がることも少なくありません。

2-2. 初期費用を抑えたい

ExcelはMicrosoft Officeに含まれているため、追加費用なしで利用できます。中小施工会社の場合、コスト面での制約が大きく、システム投資に慎重になることは当然のことです。その結果、「当面はExcelで乗り切ろう」という判断に傾きがちです。

2-3. 導入後の運用イメージが描きにくい

施工管理アプリやクラウドシステムは、高度な機能が含まれているものの、現場全員が使いこなせるかどうかは未知数です。特にITリテラシーが高くないスタッフや職人が多いと、「結局、導入してもうまく運用できないのではないか」という不安が大きくなる傾向があります。

2-4. 既存の取引業者との情報共有が難しい

建設現場は元請け・下請け・協力業者など複雑な関係性があります。新たなシステムを導入すると、取引先も同じシステムを使わなければメリットが半減するケースが少なくありません。そのため「取引先まで巻き込むにはハードルが高い」という理由で導入を見送ることもあります。

こうした背景から、Excelのまま運用を続ける施工会社も多いのが現状です。しかし、冒頭で述べた通り、複数現場管理の負荷やリスクを軽減するためには、Excelに依存しない管理体制を整えることが重要になってきます。

3. Excel運用の限界:複数現場管理にはリスクが高い理由

ここでは、複数現場の工程管理をExcelで行う際に具体的にどのようなリスクや問題が生じるのか、もう少し踏み込んで確認していきましょう。

3-1. リアルタイム共有が事実上困難

複数人が同時にExcelファイルを開き、編集・上書きしていくと、バージョン管理が複雑化します。クラウドストレージで同時編集が可能な仕組みを整えている場合でも、関わる人数が多いほど誰がどこを修正したのか把握しにくくなります。ましてやメール添付でやり取りする場合は、誰が最新バージョンか分からず、混乱が深まるだけです。

3-2. データの整合性を維持しづらい

現場ごとに別ファイルで工程を管理していると、依存関係のあるデータ(人員配置や資材在庫など)を更新するたびに、他のファイルにも反映しなければならないシーンが発生します。その作業が漏れたり遅れたりすると、整合性が保てず誤った情報を参照するリスクが高まります。データの二重管理・三重管理は手間が増えるだけでなく、ヒューマンエラーを誘発しがちです。

3-3. トラブル対応のスピードが落ちる

Excelで工程を管理している場合、進捗表を都度更新しても、それを必要なメンバーに確実かつ迅速に伝達する仕組みがありません。トラブルが起きても一斉通知ができず、担当者が気づかないまま時間が経過してしまうと、現場ではさらなる遅延・混乱が生じます。結果として、取り返しのつかないコスト増につながるケースも珍しくありません。

3-4. 見える化が不十分

Excelは表やグラフを作成できるものの、複数現場の工程を横断的に俯瞰するには限界があります。どの現場が何パーセント進捗しているのか、今どこに遅れが生じているのかなど、リアルタイムで可視化する機能はありません。表計算ソフトなので、あくまで数値を集計・加工することが主目的であり、複数現場を総合的に管理する仕組みとしては不足しています。

3-5. セキュリティリスクとバックアップ問題

ExcelファイルをメールやUSBメモリでやり取りする運用は、情報漏洩やデータ紛失のリスクが高まります。また、誤ってファイルを削除した場合やPC故障時に復旧できない恐れもあります。クラウドストレージを使うにしても、共有範囲の設定ミスで外部に漏れる可能性があり、管理者が常に神経を尖らせなければなりません。

このように、Excel管理では本来の建設現場運営に必要なスピード感やデータの連動性を実現するのが非常に難しく、特に複数現場を同時に管理するケースではリスクや手間が格段に増してしまいます。

4. 多現場対応の施工管理アプリが提供するメリット

Excel管理の限界を超えるために、多現場対応を想定した施工管理アプリやクラウドシステムを導入する動きが広がっています。ここでは、そのメリットを具体的に見ていきましょう。

4-1. リアルタイムに工程を把握できる

クラウド型の施工管理アプリなら、インターネット経由で常に最新のデータを反映できます。誰かが現場からスマホやタブレットで進捗状況を入力すれば、オフィスや別の現場にいるメンバーも同じ情報をほぼリアルタイムで確認可能です。工程が変更になった時も即座に共有されるため、適切かつ迅速な対応がしやすくなります。

4-2. 複数現場の情報を一元管理

工程表だけでなく、現場の写真や図面、職人や下請けの連絡先、資材発注状況など、プロジェクトに関わるあらゆる情報を一元的に管理できます。Excelが分散していた場合と異なり、工程の進捗と関連書類を紐づけて参照できるため、情報を探す手間が大幅に削減されます。

4-3. 作業効率の飛躍的な向上

これまでメールや電話、対面で行っていたやりとりをクラウド上で完結できるため、コミュニケーションロスが減り、現場の作業効率が上がります。さらに、工程管理アプリが備えている自動通知機能などを活用すれば、変更点やトラブル発生時に関係者へ一斉に知らせることができ、対応の初動が早まります。

4-4. 不要なコストやムダが減る

工期が遅れると人件費や重機のリース費用が増え、利益を圧迫します。複数現場においても進捗をリアルタイムで把握し、適切にリソースを再分配できれば、遅延を最小限に抑えられます。また、資材発注のタイミングを管理アプリで可視化できれば、余剰在庫や二重発注を避けることが可能です。

4-5. 将来的な拡張・連携が容易

多くのクラウド型施工管理アプリはAPI連携などで他システムとつながり、原価管理ソフトや会計ソフトへのデータ連動も実現できます。将来的に業務規模が拡大したり、デジタルトランスフォーメーション(DX)をさらに進めたいときに、柔軟にシステムを拡張しやすいのも大きなメリットです。

以上のメリットは、複数現場の管理が前提となる施工会社にとって特に重要です。Excelからの移行コストや学習コストを考えても、それを上回る効率化メリットとリスク回避効果が期待できるでしょう。

5. 多現場管理を効率化する施工管理アプリの主要機能

実際に施工管理アプリを導入しようと検討する際、どのような機能が備わっているかをチェックすることが重要です。多現場対応の工程管理を効率化するために、ぜひ押さえておきたい主要機能を以下にまとめます。

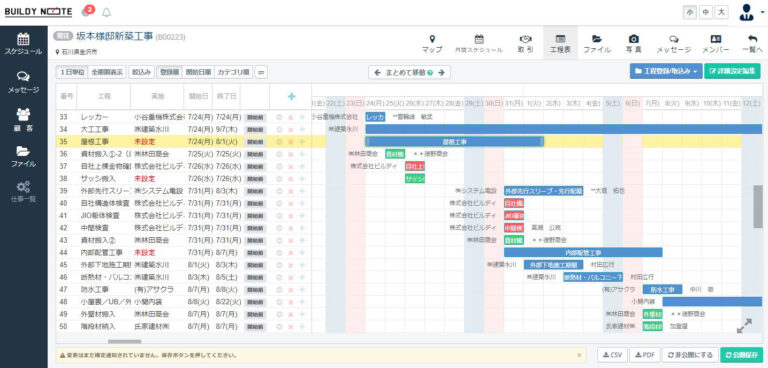

5-1. ガントチャートによる可視化

ガントチャートとは、工程を横軸に時間、縦軸に作業項目を配置して視覚的に進捗を表現するものです。クラウド上でガントチャートを管理できると、複数現場のスケジュールを一目で俯瞰し、作業の重なりや遅れを早期に発見できます。

5-2. リアルタイム更新・通知機能

工程表に変更があった際、関係者全員へ自動で通知が飛ぶ機能は、多現場管理に必須といえます。現場担当者の入力が即座に反映されることで、他の現場担当者や管理者が迅速に対応を検討できます。メールやプッシュ通知、アプリ内チャットなど、通知手段が多様にあるかもポイントです。

5-3. 図面・写真などのドキュメント管理

施工現場では、写真や図面、各種書類を頻繁にやり取りします。これらをクラウド上で一括管理でき、工程と紐づけられる機能があれば、必要な資料を探す時間が大幅に削減できます。また、写真にコメントやタグ付けができると、現場の状況を正確に記録・共有できるでしょう。

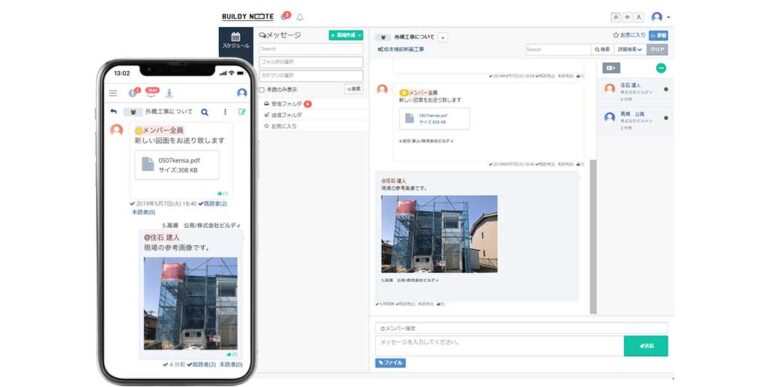

5-4. コミュニケーション機能

複数現場を抱えると、担当者が顔を合わせる機会が限られます。そこで、アプリ内でチャットやメッセージ機能が使えると便利です。工程表上の特定のタスクに紐づけてやりとりできると、「この作業について質問がある」といった形で、話題が散逸せずに済みます。

5-5. 進捗レポートやダッシュボード

複数現場の進捗をひとつのダッシュボードに集約し、各現場のステータスを見比べられる機能は、経営者や管理者にとって非常に有益です。工数・予算・進捗率など、知りたい指標をリアルタイムで把握できれば、迅速な意思決定やリソース配分が可能になります。

5-6. モバイル対応

建設現場で利用する上で、スマートフォンやタブレットに対応していることは必須です。現場作業員や職人が写真を撮ってコメントをつけたり、作業完了報告をその場でアップロードしたりできるため、紙ベースの報告や事後入力が不要になります。オフライン環境でも最低限の操作が可能かどうかも確認するとよいでしょう。

上記のような機能を備えた施工管理アプリであれば、複数現場の工程管理を効率よく進めやすくなります。特に、中小規模の施工会社が多現場を抱える際には、「ガントチャートを中心としたリアルタイム管理+コミュニケーション機能」をセットで検討すると、導入効果が高いです。

6. Excelからの移行ステップ:導入の流れとポイント

続いて、実際にExcelから施工管理アプリへの移行を進める際の具体的なステップとポイントを解説します。「自社がこれまで培ってきたExcelのノウハウを捨てるのは不安」「現場が反発しないか」など様々な懸念があると思いますが、以下を参考に少しずつ段階を踏んで進めましょう。

6-1. 現行業務フローの棚卸し

最初に行うべきは、現状の業務フローや課題を洗い出すことです。Excelで管理している内容や、紙ベース・メールベースで行っているコミュニケーションなどを可視化し、「どこでボトルネックが起きているのか」「どの工程が特に時間や手間を要しているのか」を明確にします。これにより、施工管理アプリを導入する狙いや優先度を定めやすくなります。

6-2. 必要機能のリストアップ

前項の棚卸しをもとに、「アプリにはどのような機能が必要か」をリストアップしましょう。多現場対応においては特に、ガントチャートや一括管理機能、通知機能が重要です。さらに、自社に特有の要件(例:特定の原価管理ソフトとの連携が必要、あるいは写真管理に注力したいなど)があれば、優先順位をつけておきます。

6-3. 候補となるアプリの比較・検証

施工管理アプリは複数存在し、それぞれ機能や料金体系、サポート体制が異なります。いきなり一社に絞るのではなく、複数のサービスを比較検討しましょう。可能であれば、無料トライアルやデモ環境を利用し、実際の操作感や使い勝手を確かめることをおすすめします。また、多現場対応の実績や事例が豊富かどうかも重要な評価基準です。

6-4. 導入範囲の段階的な拡大

一気に全現場で導入するのはリスクも大きいため、まずは1~2現場でのパイロット導入を検討してみると良いでしょう。そこで得られたフィードバックをもとに運用ルールやマニュアルを整備し、現場担当者の意見を取り入れながら改善していくことで、スムーズな全社展開が期待できます。

6-5. 導入後のフォローと評価

システムを導入して終わりではありません。導入後の運用定着度をチェックし、利用者の声をヒアリングして定期的に改善を図ることが重要です。最終的には、Excel時代との比較で「工期短縮」「残業時間削減」「ミスややり直し工数の減少」といった成果を定量的に評価し、導入効果を社内外にアピールしていきましょう。

こうしたステップを踏むことで、Excelからクラウド型施工管理アプリへの移行を円滑に進められます。特に複数現場の管理が必要な環境では、一部現場だけでも先行導入してメリットを体感してもらうのが効果的です。

7. 現場を納得させるためのポイント

施工管理アプリ導入に際しては、どうしても現場サイドから「慣れたExcelの方がいい」という反発があるかもしれません。ここでは、現場を納得させるために押さえておきたいポイントをいくつかご紹介します。

7-1. 利用メリットを具体的に示す

「導入すると便利になる」という抽象的な説明だけでは、現場のスタッフや職人に響きにくいものです。たとえば「写真整理の時間が1日あたり30分削減できる」「紙の伝票を探す時間がなくなる」など、日々の業務に直結する具体的なメリットを提示しましょう。数字やデータを用いると説得力が高まります。

7-2. スマホ・タブレット操作の教育

ITツールに苦手意識のあるスタッフでも、スマートフォンの操作自体には慣れている場合が多いです。施工管理アプリの操作も、基本的には指先でタップするだけで完結するケースが多いので、「それほど難しくない」ことを体験してもらえば抵抗感は減ります。操作マニュアルや動画チュートリアルを準備すると、導入初期のハードルが下がります。

7-3. 導入初期のフォロー体制を手厚く

システム導入後の初期段階でつまずくと、「やっぱりExcelに戻ろう」という声が出る可能性があります。そのためには、サポートセンターの活用や社内IT担当の配置など、問い合わせがしやすい体制を整えることが重要です。ユーザー目線でのサポートがあるアプリを選ぶのも一つの方法です。

7-4. 現場の声を吸い上げる仕組みづくり

システムは使う人にとって使いやすいものでなければ定着しません。現場スタッフが困った点や改善要望を言いやすい雰囲気を作り、定期的なミーティングやアンケートでフィードバックを収集しましょう。これらの声を真摯に受け止め、運用ルールやマニュアルに反映することで、現場も「自分たちの意見が活かされている」と感じ、積極的に活用してくれます。

導入時に最も大事なのは、現場とのコミュニケーションです。一方的に「クラウドに変えるから従ってほしい」と押し付けるのではなく、現場の課題解決に寄り添う姿勢が成功のカギとなります。

8. 多現場管理の事例:クラウド導入でどう変わる?

次に、クラウド型の施工管理システムを導入することで、どのように現場が変わるのかをイメージしやすいよう、よくある中小施工会社のケースを例に見てみましょう。

8-1. ケース:3つの現場を同時進行する工務店

ある工務店では、常時3~4件のリフォーム現場を抱えています。これまでは、各現場の予定をExcelファイルで管理し、社内サーバーに保存していました。しかし、下請け業者にも進捗を共有したい場合はメールにファイルを添付する必要があり、現場間でファイルが錯綜。更新時の重複作業や入力ミスが続出していました。

そこで、クラウド型の施工管理アプリを導入し、各現場ごとにガントチャートを作成。スマホやタブレットからも編集できるようになり、下請け業者も同じプラットフォームにアクセスしてリアルタイムで情報を参照可能にしました。結果として、以下のメリットが得られました。

- ダブルブッキングや人員不足が事前に把握でき、早めに調整が可能に

- 写真や図面をクラウドにアップロードして共有でき、メールのやり取りが激減

- 予定変更時の一斉通知により、連絡漏れがほぼゼロになった

- 現場ごとの収支や工数を可視化し、経営判断が迅速に

このように、Excelでは見落としがちな進捗の遅れやコミュニケーションロスを大幅に削減できたのです。

8-2. ケース:遠方の現場を複数管理するゼネコン下請け

また、地方のゼネコンから仕事を受注しているA社は、数十キロ以上離れた現場を同時に2~3カ所抱えていました。現地に足を運んで状況確認をするにも移動時間がかかり、スピーディな管理が難しかったといいます。そこで、クラウド型施工管理アプリ導入により、以下のような変化が起きました。

- 定期的な現場巡回の回数を削減し、移動コストや時間を節約

- 現場写真や進捗報告をリアルタイムで確認でき、急な変更にも即対応

- 監督や職人からの問い合わせがアプリ内チャットで完結し、電話応対が減少

- 離れた現場同士の人員を柔軟に再配置することが容易に

Excel管理では追いつかなかった遠方現場の進捗把握がリアルタイムで行えるようになり、案件全体の工期遵守率が向上したという結果も見られました。

このように、アプリを導入することで「リアルタイム管理」「コミュニケーションの円滑化」「データの一元管理」が実現し、同時並行する複数現場をスムーズに運営できるようになります。

9. 施工管理アプリ選定時にチェックしたい5つのポイント

多現場対応の施工管理アプリを導入するにあたり、比較検討する際にぜひ押さえておきたいポイントを5つ挙げておきます。

9-1. 多現場の工程管理に特化した機能があるか

単一現場向けに設計されたアプリの場合、複数現場を同時に俯瞰する仕組みが弱い可能性があります。ガントチャートを複数表示できるか、現場ごとにタブやプロジェクトを切り替えながら管理できるかといった、多現場対応の操作性をチェックしましょう。

9-2. 操作がシンプルで現場スタッフが使いこなせるか

導入意欲があっても、現場のスタッフが使いにくいと定着しません。画面の分かりやすさ、スマホやタブレットでの操作性、職人への説明のしやすさなどを実機デモや無料トライアルで確認することをおすすめします。

9-3. サポートや導入支援が充実しているか

中小施工会社の場合、システム導入に慣れていないケースが多いため、手厚いサポートがあるかどうかは大切です。問い合わせ窓口の対応速度や研修の有無、導入支援コンサルなどの体制を確認してください。トラブル時や導入初期の不安を解消できるサポートがあると安心です。

9-4. 自社規模・予算に合った料金プランか

高機能なアプリほど料金が高くなる傾向にあります。必要な機能とコストのバランスを取りつつ、将来的な拡張にも対応できるプランが望ましいでしょう。また、ユーザー数やプロジェクト数による変動課金の場合、複数現場の同時管理が多い会社ほど費用が膨らむ可能性もあるため、プランを慎重に見極める必要があります。

9-5. 既存システムや今後のDX計画と連携しやすいか

クラウド上での施工管理だけでなく、原価管理や会計ソフト、顧客管理(CRM)など他の業務システムと連携できるかも重要です。API連携やCSVインポートなど、どのようなデータ交換が可能なのかチェックしておくと、業務効率化の幅が広がります。

このような観点で絞り込むことで、自社の多現場管理にフィットする施工管理アプリを見つけやすくなるはずです。

10. まとめ:Excel運用の限界を越えて多現場管理を成功させよう

複数の現場を同時に運営する状況では、Excel中心の管理体制には明確な限界が存在します。リアルタイム性の欠如、データの散逸、情報共有の遅れ、トラブル対応の遅延などが重なると、工期遅延や余計なコスト増を引き起こし、会社の利益にも大きな影響を及ぼしかねません。

一方で、多現場対応を想定した施工管理アプリやクラウドシステムを導入すれば、

- リアルタイムに工程を更新・共有できる

- 複数現場の進捗をダッシュボードで一括管理

- 変更やトラブルを素早く関係者に通知

- 紙やExcelでは管理しきれない情報を一元化

- 将来的なシステム拡張や業務効率化が進めやすい

といったメリットを享受できます。特に中小施工会社にとっては、人員や経営資源が限られる中で複数案件を回さなければならないため、効率化のインパクトは非常に大きいでしょう。

もちろん新しいシステム導入には学習コストや運用ルールの整備などが必要ですが、それらを上回るメリットが得られるケースが多々あります。Excel管理からの一歩先を目指し、「複数現場の管理をスムーズに進めたい」「現場DXを促進したい」と考えている方は、ぜひ施工管理アプリの導入を検討してみてください。

お問い合わせ・導入相談はこちら

複数現場を抱える中小施工会社の方々に向けて、私たちのサービス「buildynote」では、

Excel管理の限界を超えた工程管理・現場情報共有を実現するサポートを行っています。多現場対応を見据えた機能設計や、導入初期の手厚いフォロー体制を整えておりますので、

- 複数現場を同時に管理しているが、うまく回せず困っている

- Excelや紙ベースからの切り替えを検討している

- 他社の施工管理アプリを試したが機能や操作性が合わなかった

といった課題をお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

現場の実情や既存の業務フローをヒアリングしながら、貴社に最適な導入プランをご提案させていただきます。

お問い合わせや導入相談は、以下のフォームからお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちらから

ブログで学ぶ

BUILDY NOTEは

様々な建設業種の方

に選ばれています

-

USE CASE 01

注文住宅

人手不足解消と原価率改善に効果絶大の現場管理のしくみ。

-

USE CASE 02

分譲住宅

1現場の回転率を上げ、適切な原価管理で利益を創出。

-

USE CASE 03

リフォーム

人手不足解消と原価率改善に効果絶大の現場管理のしくみ。

-

USE CASE 04

防水・塗装

工事管理の見える化で営業損失もゼロへ。

-

USE CASE 05

屋根・外装・足場

工事と原価の見える化で営業損失もゼロへ。

-

USE CASE 06

外構・エクステリア

搬入・職人連携の抜け漏れゼロ。多数の現場を見える化し、効率的に管理。

-

USE CASE 07

設備工事

会社ごとや勤務時間帯で異なる人件費をBUILDY NOTEで自動管理。

-

USE CASE 08

電気工事

工事日程の急な変更に手間なく対応し、人工管理や社内の労務費計算の煩雑さを解消したい。

-

USE CASE 09

水道工事

工事日程の急な変更に手間なく対応し、人工管理や社内の労務費計算の煩雑さを解消したい。

BUILDY NOTE

が提供する

様々な機能をご紹介

様々な機能の中から、”自社に合う機能だけ使用”することも可能。

詳しくはご相談ください。

-

工程表作成機能

煩わしかった工程の作成・編集にかかる時間と手間を大幅に削減。保存した工程は即座に関係者に共有され、連絡漏れの心配もありません。

VIEW MORE -

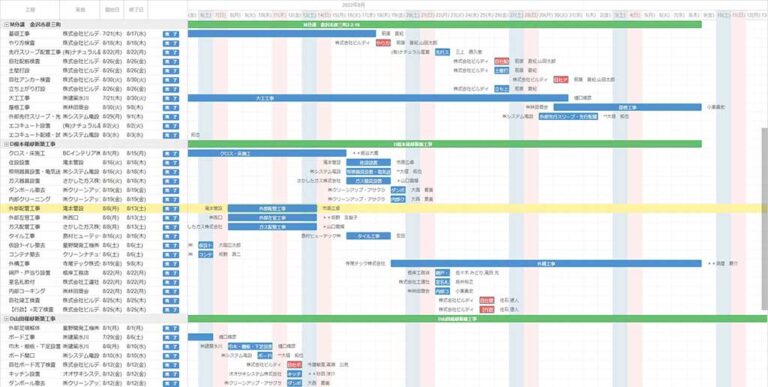

スケジュール・横断工程表

仕事の予定は担当者のカレンダーに収まるので作業の抜け漏れなし。担当者別・業者別・現場別に予定を確認できるから、手配や進捗管理の手間を大幅に削減。

VIEW MORE -

図面管理・共有機能

どんなファイルもドラッグ&ドロップで簡単にアップロード。自動通知で更新連絡の抜け漏れもなく、閲覧権限も自由自在だから、安心して簡単に共有できます。

VIEW MORE -

メッセージ・通知機能

テキストのやりとりや写真・図面の共有もBUILDY NOTEのメッセンジャー機能で簡単に。さらに通知で工程の開始/終了確認の抜け漏れもなし。

VIEW MORE -

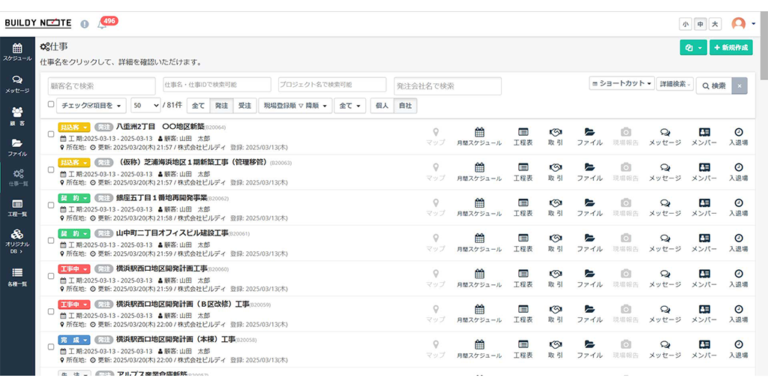

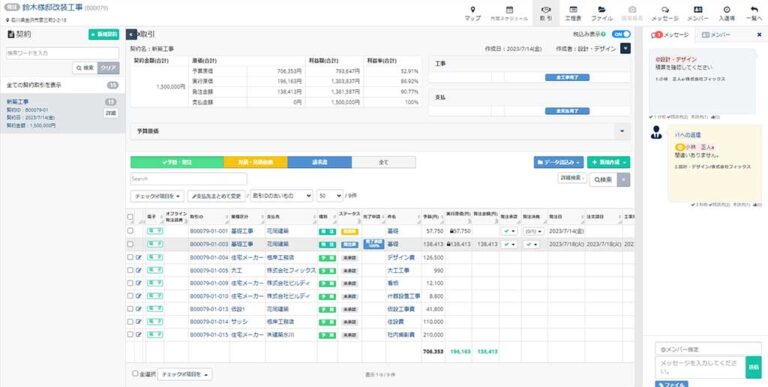

仕事台帳・顧客台帳機能

仕事台帳も顧客台帳もBUILDY NOTEで一元管理でき、施工管理機能と原価管理機能のすべてに紐づくので、情報共有が簡単になります。

VIEW MORE -

原価管理機能

実行予算作成も原価管理もこれひとつ。作成した予算は1クリックで社内稟議・承認。原価は工事の進行とともにリアルタイムで管理可能。

VIEW MORE -

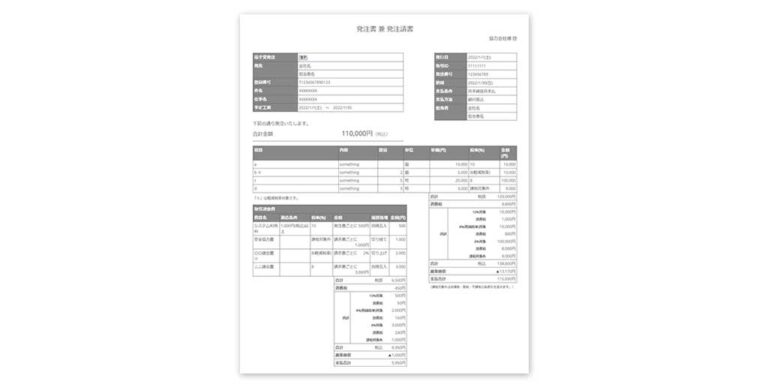

受発注機能

受発注もペーパーレス化し、1クリックで協力会社へ送付完了。発注書を封筒に入れる手間や郵送費はなくなり、自社と協力会社のどちらも受発注業務を効率化できます。

VIEW MORE -

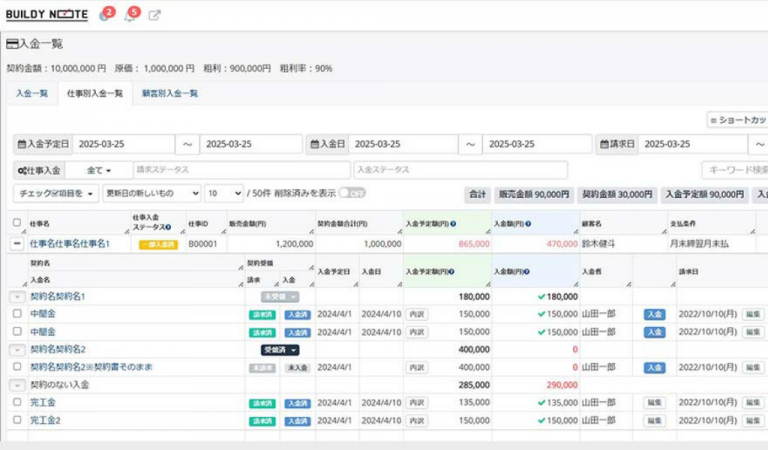

入金・請求・支払管理機能

顧客からの支払いや協力会社からの請求書・支払いを一元管理。月末の請求書仕分けや支払い処理にかかる時間と手間を大幅削減できます。

VIEW MORE -

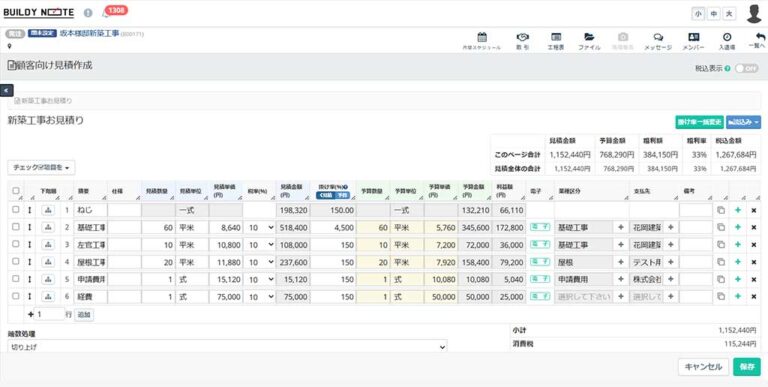

顧客見積作成機能

原価を意識しながらお客様への見積作成が可能。さらに原価集計、予算管理、電子受発注までまとめて行えます。

VIEW MORE

開発チームの想い

開発チームの想い