建設業界では人手不足や案件数の増加などを背景に、1人の現場監督が複数の現場を同時並行で管理する「掛け持ち施工」が珍しくありません。

本来、施工現場ごとに異なる工程や課題を抱えており、慎重かつ丁寧なマネジメントが求められます。

しかし、複数現場を同時に抱えると、移動や情報共有、トラブル対応などに膨大な労力がかかり、

工期遅延や品質低下、現場監督の疲弊を招きやすくなるのが実情です。

それでもなお、“掛け持ち施工”を成功させる企業も存在します。

限られた人員でありながら、効率的に情報をまとめ、迅速にトラブルを解決し、高品質な施工を実現しているのです。

その背後にあるのが、工程管理をはじめとする現場マネジメントの工夫や、デジタルツールの活用など、業務効率を高めるための仕組みづくりです。

本記事では、現場監督1人で複数現場を掛け持ちする“掛け持ち施工”の現状や課題を整理し、具体的な工程管理術やDXの活用術を紹介します。

忙しい中小規模の施工会社や工務店でも導入できるヒントを数多く盛り込んでいますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

掛け持ち施工が増える背景

建設現場で掛け持ち施工が増えている背景には、いくつかの要因があります。

その代表的なものを見ていきましょう。

建設業界の人手不足。

高齢化や若年層の就業者減少により、ベテランの引退と新規就業者の不足が同時進行している状況です。

結果として、1人の現場監督が複数の案件を受け持つケースが増加しています。

多様な工事ニーズの増加

リフォームやリノベーション、改修案件など、大小さまざまな工事が同時期に動くことも珍しくありません。

工事規模が小さくても監督業務は不可欠であり、結果として掛け持ちが発生しやすくなります。

工期短縮やコスト削減への圧力。

競合他社との価格競争や、発注元からの強い納期要請によって、少人数でも複数の現場を回さなければならないプレッシャーがかかります。

こうした状況下で、現場監督1人が複数の工事現場を管理する“掛け持ち施工”が半ば当たり前となりつつあるのです。

しかし、当然ながら難易度は高く、従来の紙ベースや電話・メール中心のやり取りでは非効率が目立ちやすくなります。

掛け持ち施工の主な課題

現場監督1人で複数現場を管理する際、どのような課題が生じやすいのでしょうか。

以下に代表的なものを挙げます。

移動時間の増大

複数の現場を点々と巡回するだけで、1日の大半が移動に費やされる場合があります。

移動時間が増えるほど、実際の管理業務やコミュニケーションに割ける時間が減り、トラブルに気づくのが遅れるリスクが高まります。

情報共有の遅れ

1つの現場から別の現場へ移動する合間に、電話やメールで連絡を受けてもリアルタイムで対応できないことが多く、結果として情報共有が後手に回りがちです。

最新の工程変更が現場監督に届かず、手戻りや追加コストが発生するケースもあります。

工程管理の複雑化

現場ごとに異なる工種や工程があるため、それらを同時に把握して遅延リスクを管理するのは容易ではありません。

Excelなどの表計算ソフトで管理していても、更新のたびにファイルを分けて保存しなければならず、整合性を保つのが難しくなります。

緊急対応の難しさ

突然のトラブルや変更に対して、現場監督がすぐに駆けつけられない場合、対応が遅れて工期に影響が出るリスクがあります。

特に、天候不良や資材トラブルなどが重なると、同時多発的に問題が起きてしまう可能性も。

現場監督の負担増大

複数現場を抱えると、スケジュール調整や書類作成、進捗確認、写真整理などの事務作業が加速度的に増えます。

残業や休日出勤が常態化すれば、心身の健康を損ねる恐れもあり、人材流出にもつながりかねません。

こうした課題を放置すると、最終的には工期遅延や品質低下といった形で顧客に影響が出ることになります。

また、現場監督本人だけでなく、職人や協力業者にしわ寄せがいき、人間関係がギクシャクする危険性も高まります。

掛け持ち施工を成功させるための工程管理術

掛け持ち施工において、最も重要なのが工程管理の徹底です。

複数現場の進捗やリソースを的確に把握し、変更があればすぐに関係者へ共有する仕組みを整えなければなりません。

ここでは、具体的な工程管理のポイントを見ていきましょう。

全体スケジュールの可視化

まずは、全現場の工程表を一元管理し、主要なタスクや工種を俯瞰できるようにすることが大切です。

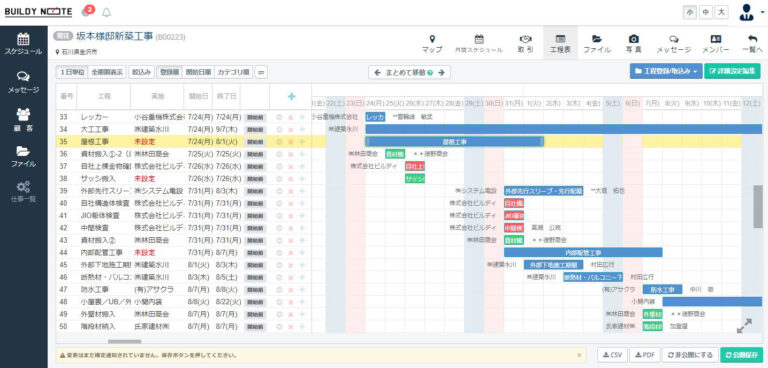

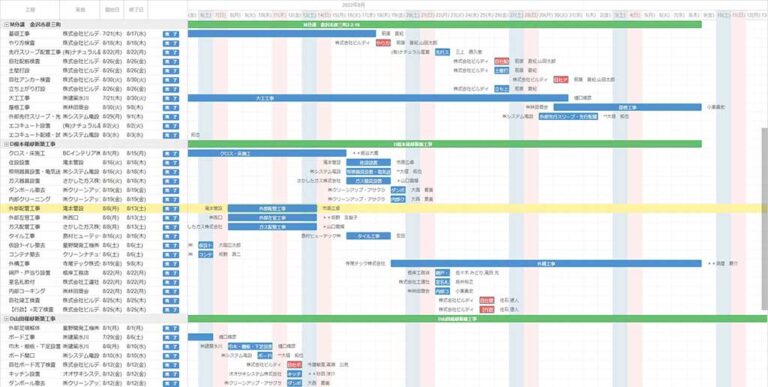

紙のスケジュール表やExcelでは複数ファイルに分かれがちですが、クラウド型の施工管理ツールを使えば、ガントチャート形式で全体を見える化できます。

これにより、「どの現場がいつまでにどの作業を完了すべきか」が明確になるだけでなく、作業の重複や人員の空き状況もチェックしやすくなります。

クリティカルタスクの把握

掛け持ち施工では、どの工程で遅延が起こると全体に波及しやすいのか(クリティカルパス)を特に注意して管理する必要があります。

例えば、基礎工事が終わらないと次の工程に進めない場合や、特定の職人がいないと着手できない作業がある場合は、そのタスクを優先的にモニタリングしましょう。

リアルタイムな情報更新

掛け持ち施工では、現場間を移動している最中にトラブルや工程変更が発生することが多々あります。

そこで、現場監督が不在でもオフィスや他のスタッフ、協力業者が進捗を即時にアップデートできる体制が必要です。

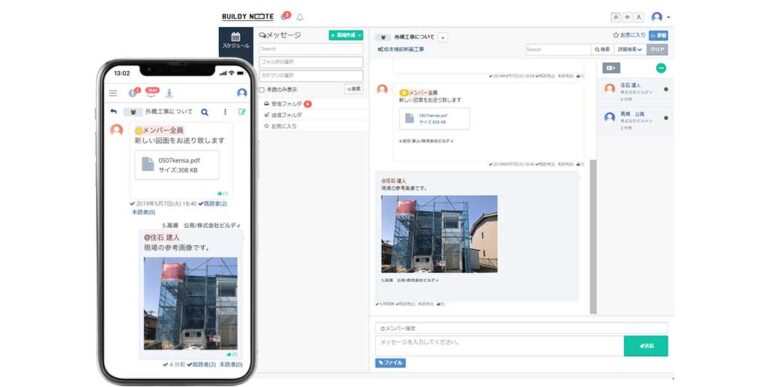

クラウドの施工管理システムなら、スマホやタブレットから写真やコメントをアップロードし、全員で最新情報を共有できます。

通知機能の活用

工程に変更があった際、関係者全員にメールやプッシュ通知が自動で届く仕組みを整えておくと、共有漏れを防ぎやすくなります。

掛け持ち施工では、この「通知で気づけるかどうか」が工程管理の成否を分ける大きなポイントです。

トラブルシューティングのルール化

何らかの問題が起きたとき、現場監督がすぐに駆けつけられない場合もあります。

そんなときのために、現場スタッフや協力業者が一定の判断を下せるマニュアルや連絡フローを用意しておくと、対応が後手に回るリスクを軽減できます。

これらの施策を組み合わせることで、掛け持ち施工ならではの複雑な工程管理をスムーズに進めることが可能となります。

移動を減らすための工夫

掛け持ち施工において、大きなネックとなるのが現場間の移動時間です。

できるだけ移動を減らし、現場監督の負担を軽減するためには、以下のような工夫が考えられます。

オンラインツールの活用

写真や動画をクラウドにアップロードしてもらい、オフィスや別の現場から遠隔で確認できるようにします。

ZoomやTeamsなどのビデオ会議ツールを使えば、短い打ち合わせなら移動せずに済みます。

簡単な指示や問題報告なら、チャット機能を使うのも効果的です。

巡回スケジュールの最適化

全現場を効率よく回れるように、巡回ルートとタイミングを事前に計画しましょう。

可能であれば、近隣の現場をまとめてチェックした後、少し離れたエリアに移動するといった形で移動距離を抑えます。

現場リーダーやサブ監督の配置

現場監督が複数現場を抱える場合、各現場にリーダー格の職人やスタッフを配置し、簡単な判断は彼らに委ねるという方法も有効です。

監督が不在時でも、リーダーが工程の進捗や問題を把握しておき、必要な連絡を入れる体制が整えば、監督の移動回数を減らせます。

スマホ・タブレット連携での記録共有

作業完了報告や写真撮影など、監督以外のスタッフでもこまめにアップロードできる仕組みを作っておくと、監督が現場に来なくても大まかな進捗を把握できます。

こうした施策を組み合わせれば、「すべての現場を毎日チェックしなければならない」という状況を少しずつ解消し、移動に費やす時間と労力を削減できるでしょう。

情報整理とドキュメント管理のポイント

掛け持ち施工では、書類や写真、図面などの情報量も複数現場分に増大します。

これらを適切に整理・管理できないと、後から探すのに時間がかかったり、古い情報を参照してミスが発生したりするリスクが高まります。

以下のポイントを押さえて情報管理を強化しましょう。

クラウドストレージの活用

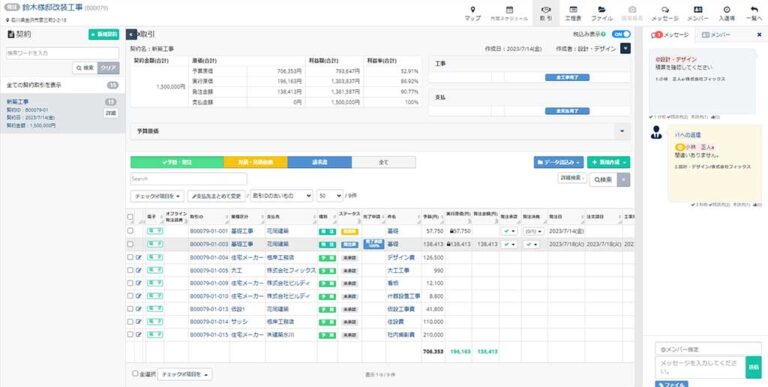

BuildyNoteやDropbox、Google Drive、OneDriveなど、オンラインストレージを活用し、プロジェクトや現場ごとにフォルダを分けて保管します。

オフィスと現場、スタッフ同士で共有しやすく、バージョン管理も行える点がメリットです。

施工管理アプリのドキュメント機能

工程管理と連動して、写真や図面を一元管理できる施工管理アプリを導入すれば、タスクやガントチャートと紐づけた形でファイルを閲覧可能です。

「この作業はどの図面を参照すればいいのか」「施工完了時の写真はどこにあるのか」をすぐに確認できるため、掛け持ち現場であっても混乱が少なくなります。

写真・図面の自動整理

スマホやタブレットで撮影した写真を、自動的に現場名や日付でフォルダ分けしてくれる機能も便利です。

撮影時にコメントやタグをつけておけば、後から検索するときに手間がかかりません。

オフィスとの連携

現場監督が複数現場を移動する間に、オフィスのスタッフがドキュメント管理をサポートする体制を作るのも有効です。

オフィスから職人に対して最新の図面を送ったり、写真を確認して問題がないかチェックしたりすれば、監督の負担を軽減できます。

情報整理のコツは「分類基準をシンプルにし、検索しやすいようにする」ことです。

掛け持ち施工のように大量のデータが生まれる状況では、煩雑なフォルダ構成や命名規則を設定してしまうと、かえって管理しづらくなります。

コミュニケーション強化のカギ

掛け持ち施工では、複数の現場を並行して管理するため、各現場とのコミュニケーションが断続的になりがちです。

そこで、コミュニケーションロスを最小限に抑えるためのポイントを押さえておきましょう。

共通のチャットツール・施工管理アプリを導入する。

職人や協力会社も含め、複数現場で同じツールを使えば、連絡手段が統一されるため、情報共有にムラが出にくくなります。

定期ミーティングをオンラインで実施。

忙しくて全員が同じ場所に集まれない場合でも、オンライン会議ツールなら手軽に打ち合わせを設定できます。

週1回や月2回など、一定の周期で短時間でも状況を共有する場を作ると、潜在的な問題を早期に発見できます。

現場間の情報を横断的に共有する。

掛け持ち施工では、ある現場で起きたトラブルや改善策が、別の現場でも活かせる場合があります。

「似た工法を使っている」「同じ協力業者が入っている」といった場合、情報を横断的に共有することでノウハウを蓄積し、同じミスを繰り返さないようにできます。

担当者を明確にする。

掛け持ち施工では、現場監督が不在になる時間帯が多いため、チームメンバーそれぞれが「どの連絡を受ける」「どの範囲まで判断してよいか」を明確に決めておくと、トラブル時の初動がスムーズになります。

このようにコミュニケーションの土台を整えることで、現場監督が複数現場を抱えていても混乱しにくくなり、スピーディな報連相が実現しやすくなります。

DXによる工程管理の効率化

掛け持ち施工の効率化には、DX(デジタルトランスフォーメーション)の視点も欠かせません。

従来の紙やExcel、電話連絡に頼っていては、複数現場の工程管理を円滑に進めるのは限界があります。

最近では、クラウド型の施工管理アプリやSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)が多数登場しており、下記のような機能を提供しています。

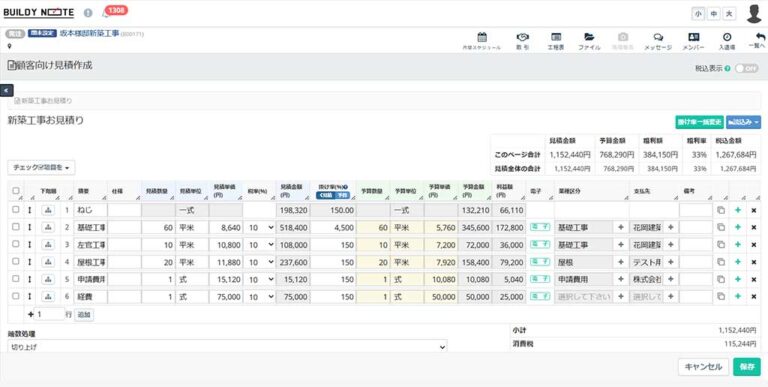

ガントチャートによる工程表管理。

複数のプロジェクトを切り替えながら俯瞰できる機能。

開始日・終了日・タスク依存関係などを視覚的に把握できるため、掛け持ち現場の管理に最適。

写真・図面の自動整理と共有。

スマホで撮影した写真をリアルタイムでクラウドにアップロードし、日付や工程に紐づけることで、監督やオフィススタッフ、職人全員が同じ情報を参照できる。

チャット・通知機能。

変更点やトラブル発生時に、関係者にプッシュ通知が届く仕組み。

掛け持ち施工で移動中の現場監督にも、即座に情報が伝わるため、対応が早くなる。

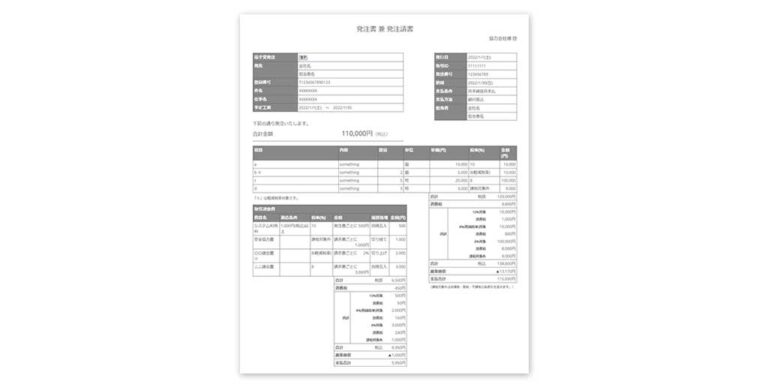

レポート作成の自動化。

日報や出来高報告などの資料をテンプレート化し、簡単に生成できる機能。

監督が複数現場を巡回しながら、スマホ・タブレットから入力して報告書を作成しやすい。

こうしたDXツールを導入すれば、掛け持ち施工の煩雑さを大幅に軽減できます。

ただし、導入時には「現場で使いやすいUIか」「スマホで操作しやすいか」「サポート体制は万全か」などをしっかりと見極めましょう。

成功事例:小規模工務店の掛け持ち施工改革

実際にDXを活用して掛け持ち施工を成功させた事例として、小規模工務店A社のケースを紹介します。

A社は社員数10名ほどの工務店で、新築戸建てとリフォーム案件を中心に受注。

近年は受注量が増えたことで、1人の現場監督が3~4件の現場を掛け持ちする状況に陥っていました。

以前はExcelで工程表を作り、紙に印刷して職人とやりとりしていましたが、更新が反映されるのにタイムラグがあり、結果的に工期がズレてしまうトラブルが多発。

現場監督も移動が多く、書類作成に追われて残業が絶えない状態でした。

そこでA社は、クラウド型の施工管理アプリを導入。

ガントチャート上で複数現場を一括管理し、どのタスクがどれだけ進捗しているのかをリアルタイムで把握できるようにしました。

また、写真や図面もアプリにアップロードし、職人や協力業者がいつでも閲覧可能に。

結果として、現場監督は移動中でもスマホで工程表をチェックしたり、追加工事の指示を出せるようになり、無駄な移動が明らかに減少。

さらに、職人や協力業者も最新情報を自主的に確認できるようになったため、「監督に聞かなければわからない」という状況が激減しました。

工期遅延や手戻りが大幅に減ったことで、A社は今までより多くの現場を同時並行で受注しても、十分にやりくりできるようになりました。

結果として売上の増加にもつながり、現場監督の残業も月あたり15時間ほど削減できたといいます。

まとめ

現場監督1人で複数の施工現場を担当する“掛け持ち施工”は、建設業界の人手不足や多様化する工事ニーズの中で、ますます一般的になっています。

しかし、その難易度は非常に高く、従来の紙やExcel中心の管理方法では、移動時間や情報共有の遅れ、工程遅延など、さまざまな課題が表面化しやすくなります。

そのため、掛け持ち施工を成功させるためには、工程管理を軸とした仕組みの整備が不可欠です。

複数現場のスケジュールを一元管理し、リアルタイムで変更を共有し、トラブルが起きた際には迅速に連携できる体制を築くことがポイントとなります。

また、現場間の移動を減らすためのオンライン活用や、クラウド上での写真・図面管理など、DXによる業務効率化も欠かせません。

大切なのは、「現場監督が1人ですべてを抱え込まない」仕組みづくりです。

スマホやタブレットを活用して職人や協力業者、自社オフィススタッフとも連携を強化し、問題を早期に発見・共有・解決できるようにしておけば、掛け持ち施工によるデメリットを最小化できます。

人手不足が続く中でも、効率的な管理体制を整えれば、少人数でも複数現場を回すことは十分可能です。

むしろ、掛け持ち施工をスムーズにこなせる会社は顧客からの信頼が高まり、案件数が増えるチャンスにもつながります。

ぜひ本記事で紹介した工程管理術やDXの活用ポイントを参考に、自社のマネジメント体制を見直してみてください。

お問い合わせ

弊社が提供する施工管理アプリ「buildynote」は、複数現場を同時に管理しやすい機能を充実させています。

ガントチャートによる工程表の一元化、写真や図面のクラウド管理、リアルタイムの通知機能など、掛け持ち施工が抱える課題をトータルでサポートします。

「複数現場を抱えていて手が回らない」「移動時間や情報共有の効率を少しでも上げたい」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

無料トライアルや導入サポートのご案内を通じて、貴社の現場改善につながる具体的なプランをご提案いたします。

人手不足の時代にあっても、うまくDXを取り入れることで、掛け持ち施工を支えられる先進的な管理体制を確立することが可能です。

どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

ブログで学ぶ

BUILDY NOTEは

様々な建設業種の方

に選ばれています

-

USE CASE 01

注文住宅

人手不足解消と原価率改善に効果絶大の現場管理のしくみ。

-

USE CASE 02

分譲住宅

1現場の回転率を上げ、適切な原価管理で利益を創出。

-

USE CASE 03

リフォーム

人手不足解消と原価率改善に効果絶大の現場管理のしくみ。

-

USE CASE 04

防水・塗装

工事管理の見える化で営業損失もゼロへ。

-

USE CASE 05

屋根・外装・足場

工事と原価の見える化で営業損失もゼロへ。

-

USE CASE 06

外構・エクステリア

搬入・職人連携の抜け漏れゼロ。多数の現場を見える化し、効率的に管理。

-

USE CASE 07

設備工事

会社ごとや勤務時間帯で異なる人件費をBUILDY NOTEで自動管理。

-

USE CASE 08

電気工事

工事日程の急な変更に手間なく対応し、人工管理や社内の労務費計算の煩雑さを解消したい。

-

USE CASE 09

水道工事

工事日程の急な変更に手間なく対応し、人工管理や社内の労務費計算の煩雑さを解消したい。

BUILDY NOTE

が提供する

様々な機能をご紹介

様々な機能の中から、”自社に合う機能だけ使用”することも可能。

詳しくはご相談ください。

-

工程表作成機能

煩わしかった工程の作成・編集にかかる時間と手間を大幅に削減。保存した工程は即座に関係者に共有され、連絡漏れの心配もありません。

VIEW MORE -

スケジュール・横断工程表

仕事の予定は担当者のカレンダーに収まるので作業の抜け漏れなし。担当者別・業者別・現場別に予定を確認できるから、手配や進捗管理の手間を大幅に削減。

VIEW MORE -

図面管理・共有機能

どんなファイルもドラッグ&ドロップで簡単にアップロード。自動通知で更新連絡の抜け漏れもなく、閲覧権限も自由自在だから、安心して簡単に共有できます。

VIEW MORE -

メッセージ・通知機能

テキストのやりとりや写真・図面の共有もBUILDY NOTEのメッセンジャー機能で簡単に。さらに通知で工程の開始/終了確認の抜け漏れもなし。

VIEW MORE -

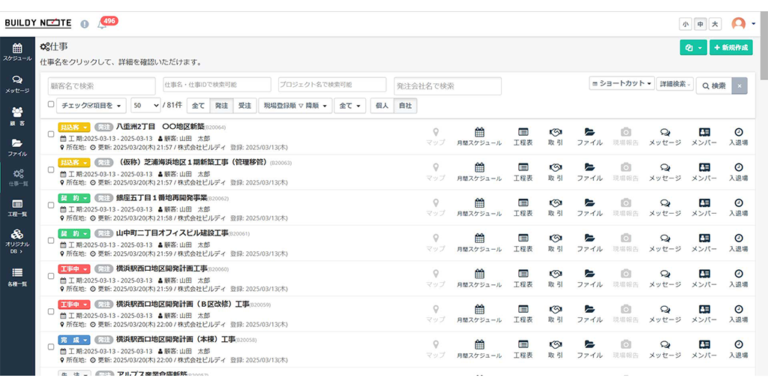

仕事台帳・顧客台帳機能

仕事台帳も顧客台帳もBUILDY NOTEで一元管理でき、施工管理機能と原価管理機能のすべてに紐づくので、情報共有が簡単になります。

VIEW MORE -

原価管理機能

実行予算作成も原価管理もこれひとつ。作成した予算は1クリックで社内稟議・承認。原価は工事の進行とともにリアルタイムで管理可能。

VIEW MORE -

受発注機能

受発注もペーパーレス化し、1クリックで協力会社へ送付完了。発注書を封筒に入れる手間や郵送費はなくなり、自社と協力会社のどちらも受発注業務を効率化できます。

VIEW MORE -

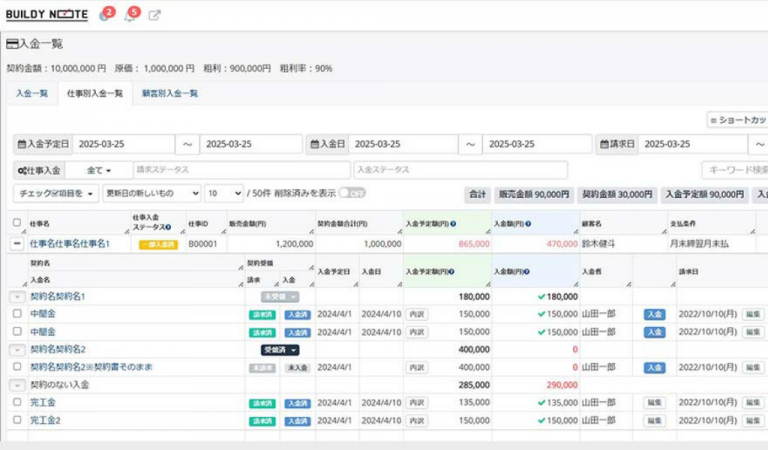

入金・請求・支払管理機能

顧客からの支払いや協力会社からの請求書・支払いを一元管理。月末の請求書仕分けや支払い処理にかかる時間と手間を大幅削減できます。

VIEW MORE -

顧客見積作成機能

原価を意識しながらお客様への見積作成が可能。さらに原価集計、予算管理、電子受発注までまとめて行えます。

VIEW MORE

開発チームの想い

開発チームの想い